2006年6月3日星期六

果酱的味道

杭州菜的馆子里面,有个叫“知味观”的。食色性也,都是人生命中不可不承受的重任,且食在色前,可见味道对于人生的重要意义。搞笑的电视剧里面说,看一个人吃的东西就知道她的为人处世态度。不知道这在多大程度上是真的,但是至少可以知道一个人的出身和经历。早上我在两瓶子果酱之间踌躇,是吃昂贵的瑞士无糖和无卡路里的桃子酱,还是甜的发腻、便宜但是滋味丰富的埃及杏子酱。答案当然是后者,因为99份钱一瓶的埃及果酱味道像极了小时候在幼儿园里吃的果酱,早年的印象定义了我对于果酱这个词的认识:一定要甜。因为每个人只能分到如此之少的一勺果酱,不甜的话就跟没吃一样。第一次对于果酱的印象是在夏谦和夏瑾家里,他们的上海外婆在烤热的馒头片上抹了果酱给我们吃。那种热而且甜的味道,不过是tousted bagel。但是在那个物质匮乏的年代,一切外来的、生活必需品之外的奢侈享受,都让人难以忘怀。二夏的爸爸是最早的文革之后的公派留学生,所以他们家里也是最早有彩色电视和彩色照相机的。当时我们家还在享受我爸自己组装的黑白9寸电视机,虽然小但是足以满足我们对田联原的《杨家将》和《铁臂阿童木》的需求。第一次照彩色相片也是在我家9平方米的小屋里,二夏的爸爸给我们照的。我的那张是靠着家门照的,门上的挂历注明那是发生在1983年。背景乱糟糟的但是非常亲切,四口人挤在一间屋里,爸爸就发明了一种铁丝弯成的钩子,长短各异,所有怕老鼠或者我们偷吃的东西都吊在墙上。后来所有的东西都上了墙,羽毛球拍、芝麻和花生、大衣、以及林林总总的日常用品。我们那时和邻居公用一个两居室,我们的房间朝西北,爸爸发明了太阳能收音机,每天太阳能电池收集的能源供给收音机之用。现在回忆那时的生活,总是觉得很美好。父母竭尽全力用配给的粮票、布票、副食本上有限的供给把我们拉扯大了。在那种人人都很贫困的年代里,我们的生活其实是一种被集体化的生活。早上两个家庭7口人要共同使用一个卫生间,在一个厨房里做饭。所有家庭的自行车都挤在楼道里,上楼的台阶上都是各家各户储存的过冬大白菜。花坛都被各家改成了地窖,用来储存萝卜和红薯。妈妈甚至和朝鲜族的邻居学会了腌泡菜和做西红柿酱,加上外婆传授的酿造糯米酒,妈妈的手艺确实不赖。夏天买搓堆儿西红柿回来,把医用的营养液瓶消毒备用,西红柿煮熟以后一点一点灌到瓶子里面,最后用橡胶的瓶塞密封。其实这种做的西红柿酱味道并不是很好,即使放在冰箱里冬天还是会长毛。但是它定义了我对西红柿酱的看法,现在我也只买带有整个西红柿的西红柿酱。同样地,妈妈的朝鲜泡菜铸就了我对于泡菜的好感,冬天的泡菜白肉砂锅对于我来说就是对于整个冬天的回忆。

然而这种生活也是一种没有隐私的生活,生活的空间太狭小、太拥挤,每个人都没有地方隐藏自己。孩子们所受到的教育是所谓的“大院文化”的熏陶。到现在我才明白,为什么我开始在北大附中上学的时候,觉得非常难受。我们的中学是典型的以培养精英为目的的未来中产阶级的摇篮。 用教育社会学的角度来分析,我所拥有的文化资本和社会资本远远少于我的同学们。我没有在小学里接受过系统的音乐训练,不会打排球或者篮球,而我的同学们大多来自大学教师家庭,从小受到这些方面的训练。所以我努力奋斗的目标就是比他们更像是一个“北大附中”的毕业生,我参加合唱团,我参加排球队和羽毛球队,我参加文学社,我在图书馆里打工,我争取在文科班里名列前茅,我努力考上北大最难上的经济系。但是过了很多年以后,在一次中学校友的聚会上我才发现,所谓的北大附中气质,其实是一种疏懒而且自由的精神,是对于现实的怀疑,是对于以应试为目的的中学教育的反动。所以种种课外活动的繁荣,不是为了会“搞音乐”,不是为了会“玩运动”,而是在那中间寻找自己、定义自己。而那时的我完全没有领悟到这一点,我没有吃出“北大附中”这一瓶果酱的味道。

2006年6月2日星期五

To marry a millionair or to be an egg donor

Yesterday was the 80th birthday of Marilyn Monroe, as a legend and American Idel, she played a critical role in shaping the pop culture of her time. TCM arranged a whole night show of her films, including "How to marry a Millionair", "Gentleman Prefers Blondes", "Monkey Business" and "Clash by Night". Marilyn looked somewhat similar in those movies, as required by holleywood standard. In the Gentleman Prefers Blondes, she sang the famous song "Diamond is girl's best friend" which best described the screen sterotype assigned to her. Somewhat in my mind, I believe she is different from what she was presented in the media. Remember at the begining of 《绅士喜爱金发女郎〉, 有一段著名的对白。Schaltz 问Pola 她喜欢嫁给富人还是穷人,Pola 老实得说当然是富人。嘻嘻,不过是如此而已。五十年代的电影倒也直白,大大方方的把小女人的心声一一道来。即便是美貌如梦露者也,也不自由,仍然是钻石的奴隶。五十年过去了,女人仍然是钻石的奴隶。获得的方式也没有什么不同。不过使自己有钱或者嫁给百万富翁。所以说梦露的电影也该称为传世之作,人性不变,绅士就总是喜爱金发女郎,而金发女郎也总是喜爱钻石。

今天看到一条广告征集卵子的捐赠者,好奇心之下,把在线的13页申请好好看了一遍。除了身体健康,医院的要求详细的惊人。包括本人及父母和兄弟姐妹的既往病史,本人的性生活和伴侣的健康情况,甚至鼻子的高度、嘴巴的大小、颧骨的高低,左右手习惯,对于乐器的掌握,以及本人过去的受孕经验。而且特别问道,是否介意捐献卵子给单身家庭和同性恋家庭。捐献者需要接受3-4个星期的连续观察和使用药品,同时有心理咨询专家和体检专家来保证捐献人的权利。当然捐献的报酬也十分可观,一次可以获得8000美元的收入。 我的朋友说,你可别去,回头他们要是真地用了你的卵子,那么你就有个孩子了。这可是真正的伦理问题。我想了半天,还是糊涂。我们每天都向母鸡索取卵子并且大哙朵颐,好像也没有觉得是伦理问题啊。

无论如何,还是想要一个自己真正的孩子。昨天在电话里听到海粤的女儿的哭闹,突然觉得有个柔软的身体倒在自己怀里也不错。 想也没用,还是继续守候自己的寂寞吧。这么一想好像生活真没什么意思,用贾政的话说,上学不过是学会了“精致的淘气”。带着我百无一用的品位和淘气,带着我珍贵而又毫无价值的寂寞,在这样的雨夜,我哑巴了。

2006年6月1日星期四

Haiyue's babe.

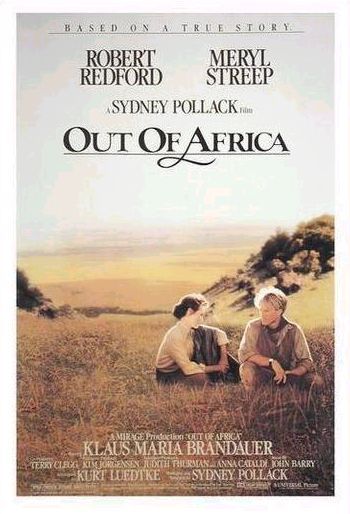

Some films remind me of some friends and Out of Africa is for Yu Haiyue. She was my grade school friend and I spent two summers in D.C. and visited her home quite often then.

Just called Haiyue and she is a full-time mom now. Her babe, Angela, Ms. Yang Qiangyang, is crying during our conversation. It seems I need to buy something to bribe her, so I can talk with her mom privately. I can not vision Haiyue as a mom and in my memory, she is still the teenage girl who spent a lot of time with me in middle school. I remembered when her father visitied Austrilia, she was alone at home. So I took some dumplyings from home and went to her home and spent the weekend together. We saw "Out of Africa" together and shared our dreams about our Mr. Right. Her husband Yang Guang is exactly as she pictured at that time. What a happy coincidence. I wish to see her family in July once my mom and I come back from our California Trip.

Some films remind me of some friends and Out of Africa is for Yu Haiyue. She was my grade school friend and I spent two summers in D.C. and visited her home quite often then.

Just called Haiyue and she is a full-time mom now. Her babe, Angela, Ms. Yang Qiangyang, is crying during our conversation. It seems I need to buy something to bribe her, so I can talk with her mom privately. I can not vision Haiyue as a mom and in my memory, she is still the teenage girl who spent a lot of time with me in middle school. I remembered when her father visitied Austrilia, she was alone at home. So I took some dumplyings from home and went to her home and spent the weekend together. We saw "Out of Africa" together and shared our dreams about our Mr. Right. Her husband Yang Guang is exactly as she pictured at that time. What a happy coincidence. I wish to see her family in July once my mom and I come back from our California Trip.

2006年5月30日星期二

Post From 见招拆招

http://pigu6.yculblog.com/

本文写于2002年,应部分网友要求,重贴之。详见拙著《记忆碎片》。一边背诵着标准答案,一边背叛着标准答案

用古龙的话讲,青楼女子把自己弄成良家妇女的样子才诱人,大家闺秀偶尔露出点儿放荡的样子也才动人。按照这种逻辑,这篇一看名字就注定出身不好的文章,应该想办法给它披一件文化的外衣才是。 好吧,我试试看。 先从汉语词典说起。前段时间有人批评我们的词典,说若干次修订后,像“克隆”“斑竹”等一些走进新时代的词儿仍没有被收进去,还有,对“虎”这样的珍稀动物居然还解释成“肉可食用,骨可入药”,实在是太不环保了。批评得很对。 词典里没收录的词多了,你永远不要指望其会在“毛”这个字根下收入“毛片”这个词儿,尽管它绝对是社会流行语。解释不清或欠妥的词也多了,像对“下流”“淫秽”等词语,或是用循环论证,比如用“淫秽”解释“下流”,又用“下流”解释“淫秽”,或是用否定句来进行解释,比如“不正当”云云,均属不科学不规范的治典。有的解释还很不人道很不人性,如果真信了它的说法,你简直就找不到还有什么下三路的事儿是上流、不淫秽的了。 这本词典对人类的原罪感进行了最有说服力的解释——只要你胆敢分泌荷尔蒙胆敢有性冲动胆敢作爱,你就是淫乱的,放荡的,罪恶的,违反人类道德准则的。

还是让我们用民间的眼光来看待“毛片”这个词儿吧。这个词语在八十年代的中国兴起,没见过什么世面的老百姓有奶就是娘,将一切“下流”、“淫秽”的影视作品——画面下限是女性乳房的长时间裸露及性爱意识的大量渲染,上限是赤裸裸的性交镜头,在这一范围内的所有影视作品均被称为“毛片”。 我就曾经受过三级片的骗,说是毛片,看破天了也是一毛不拔。也不能怪人家,因为那时候还真没有对毛片和三级片的准确定义和科学划分。 九十年代后,人民见多识广了,就把那类不暴露性器官的软性色情(softcore)影视作品从中分出“三级片”一类另立门户,与之相对,硬性毛片(hardcore)也有了“顶级片”、“高片”等称呼。如今流行洋字码,就有一些人仗着自己懂几个英语单词,将其称为“A片”——A者,adult是也。 我对方言的研究很不在行,不知道其他地方管这玩意儿叫什么?我听到过山东人说“毛片”这个词儿,由五大三粗的山东人用瓮声瓮气的嗓子挤出来,显得一点儿也不雄性。成都人称其为“歪录象”,其理想生活是“搓搓小麻将,吃吃麻辣烫,看看歪录象”,不知道这个名字只是适用于三级片还是毛片。

鉴于当时的技术条件和社会背景,初期的毛片主要以VHS录象带形式在民间传播。 毛片由出国人员从国外带来。当时能出趟国的人,就跟阿姆斯特朗登上月球一样稀罕,回国后经常要在报刊上连载《旅美札记》、《旅欧见闻》之类的文章来让别人眼红(特立尼达和多巴哥这样的国家就算了),而他们如何带着毛片成功混过海关,再在一片黄色沙漠上布道的事迹,却从不在文中透露。由于片源的稀少,毛片绝对被居为奇货,如果你手中攥有一盘毛片,这个消息马上就会在可以流传的范围内最大限度地流传,最后恐怕连动物园的黑猩猩都会跑来央求你借它开开眼。 与片源的珍贵一样,播放设备也属于稀罕物件。当时的录相机价格约为3500元(而那时一个大学生一月的生活费是50元),并且在商场买不到,只能在对外经济贸易大学附近的出国人员服务部靠一个很特权的批文提货,或购买从南方运来的走私货——我认识的有钱人中,至少有两个当年干过这营生,在福建海边刀口舔血般拿到几十件货,再雇人一台台从南方背到北方,在火车上还经常被查抄,这些因素都使得录相机既贵且少。 片源稀少,播放设备稀少,能看到毛片的机会简直就是稀少的平方了。我从听到毛片这个字眼到第一次看到毛片,中间隔了四年,“高山仰止,景行行止,虽不能至,心向往之”。 四年时间还不算长的,可怜我们宿舍老二,他一盼就是七年。 难怪他少白头。

不知道现在喜欢看电影的人还能不能理解“过路片”这个概念,意思是不可能公映或很久以后才公映的影片在某影院临时放一两场,宛若雁渡寒潭,雁去而潭不留影。当时只要一听说有“过路片”要放,那是千方百计也要去看的。美国的《霹雳舞》和香港的《霹雳情》,我都是高三时逃课看的“过路片”。 毛片更是以过路片的形式在我们这些无立锥之地的穷学生中流传。 那是大一的下半学期,一次午饭后,一位大三的师兄说有盘毛片,只能在他手里留半天,问去谁家能看,咣咣提议去他家。他们议论这事儿的时候旁边坐着几个人,包括我。大概是不好意思把我丢下,或怕我怀恨告密,他们扭脸邀请了我,这使得我对他俩终生都充满了感激,尽管人家觉得这根本算不了什么。 如今我的脑海中幻化出这样一幅场景:在俗套的马斯卡尼《乡村骑士》间奏曲的背景音乐下,九个青年男子骑着自行车奔驰在北京蓝天白云下的街道上,要多快有多快。其中惟一一个不戴眼镜的人眼神最好,他警惕地四处扫视,一个膀大腰圆的人横眉立目地守侯在另一个人身边,单看那个被保护者两条跟穿了条毛裤一样的毛茸茸的小腿,就知道他是这帮人中小腿肌肉最发达的,他骑的也是一辆最好的车,以备有人盘问时一骑绝尘。 ——他胸前的军挎里,硬硬的横亘着一盘毛片,毛片用报纸包着,又用《中国新闻事业史》跟《大学英语》两本书夹着。 说起来这么诗意,其实当局者迷,那天我就像做梦一样骑了十几公里赶到咣咣家,什么文学性的描述都是扯蛋,惟一的念头是,我就要看上毛片啦!

“这时,灯一黑……” 这是十几年前流行的那种花哨杂志里“警笛声声”类报告文学的惯用手法,套用到这里,用来描述我那次毛片处女观摩。至于片子的内容,看过的人不用我复述,没看过的人不宜我讲述,就算了吧。 幸运的是,我的第一次毛片观影经历还不至于太丢面子。首先,那盘带子的画质非常好,几乎是我有生以来看到的清晰度最高的毛录象,如果你看过那年头那种类似雪花一样画质的录象带,就会知道我能在自己的第一次时摊上那么清楚的带子简直是一种值得流泪的幸福。其次,我表现得还算镇定从容,连我自己都感到惊讶。 之所以那么镇定,是因为一块审片的都是平时经常探讨社会、哲学等严肃问题的伙伴,刚研究完叔本华舍斯托夫,又在这里肉帛相见,怎么着也得端着点儿;再说,如果表现得太过面瓜,会让别人看不起的,就跟时下一个女孩吹嘘自己失身如何之早一样,所以我就努力做出见多识广的样子,尽管内心紧张得不行,直想亮开嗓子嚎叫几声。 看到后来,重复的活塞运动再次开练时,我已经能让自己站起身来(此时裆部已不那么引人注意),走到书架旁观赏起咣咣家的藏书来。我看的是一本李洪林的《理论风云》,觉得很好,回学校就买了一本,珍藏至今。 我们屋老二就没这么轻松了。他性格内向,不属于江湖上混的人,所以大家有看毛片的机会也不叫他。等他终于放下架子求我们给他安排一次的时候,已经是大四。苦盼七年,其心也诚焉,其性也足焉。 记得那是一盘缩录的录象带,三个小时长的带子录了七八个小时的节目,全是真刀真枪的干。我们这些老江湖看这些东西已经很稀松平常了,并且为了在老二面前显示自己的优势,故意说说笑笑打打闹闹,中间一度还有人囔囔没意思要换成魂斗罗,但老二端坐在离电视机最近的小马扎上,七个小时内一动不动,一声不吭。直到最后一段,大概是一截法国毛片,就像如今的年轻人格外推崇法国的艺术片一样,法国人的毛片也显得那么卓尔不群。老二终于吐出一句:“这个……挺好。” 他根本没有意识到,自己的嗓子已经完全哑了。

处女观摩结束后,我忍住求师兄将那带子重放一遍的欲望,万分留恋地从阿光家出来,两腿松软地走出楼门,心还留在那春光乍泻的活色生香中。我两眼模糊而又漠然地朝四周看看,感觉周围的一切竟是如此陌生,男男女女都变得那么不真切,连太阳的颜色也和以前大不一般。 此时的我尽管还是童子身,但幸亏已约略知道男女间是怎么回事,否则,我坚信毛片对我的刺激将是致命的,不可想象的。 第一次知道人类的性生活常识是上初中时,我看到一本叫《家庭百科》的书,定价0.14元,封面是那时的当红影星陈冲,穿着一件鲜艳的毛衣,身傍花枝俏,胸前戴着“上海外国语学院”的校徽。书中大多是介绍如何去掉饭菜中的糊味儿之类的生活常识,但有一章是“夫妻性生活指南”,详细讲述了如何让性生活和谐,以及避孕怀孕的知识,看得我血脉贲张醍醐灌顶。 可惜这一章一共才有七页,其中具体的动作指南和场景描写只有两页,让人很不过瘾。以现在的眼光看来,内容也是极保守的。但对于我来说就像天塌下来一样,只觉得所住的并非人间,那么淫秽下流,那么见不得人。 我认为,如果一个年轻人知道人类的性活动是怎么回事儿以后,能够克服心理动荡依然尊重自己的父母,那就说明这人树立了正常的性观念。 从生到死只有一步 从死到生,却要走 很长很长的路 像我这样品学兼优的学生,从小学到大学,成绩都是呱呱叫。问题就出在这里,为了能够把自己从小学顺利到达大学,我必须得把书上那些东西背得烂熟。至今我还记得《生理卫生》课中“如何防止青少年手淫、遗精”这道题的标准答案:一,树立远大理想,把精力都放在学业上;二,不要睡得太早;三,穿宽松的内裤;四,不接触不良读物。如果真的按这个程序来执行,恐怕我的小鸡鸡永远都长不大。 一边背诵着标准答案,一边背叛着标准答案,这就是我们如履薄冰的青春期。 多么凶险的成长。后怕之余,也对误人生理的《生理卫生》课有了腹诽之情。如果我是无所不能的上帝,一定罚那个教材编写者,让他的脑子里只能思考数理化,累死才能睡觉,说梦话都得用英语,并且只能穿大裤衩,裤裆里宽松得能跑六匹马,看他跑不跑马。

从那天以后,《乡村骑士》间奏曲便屡次在我少年的心中响起。那时的北京,没有交通堵塞,没有盗版碟片,没有桑拿小姐,没有网吧酒吧,只有春季漫天的风沙,冬天刺骨的寒风,和一年四季暗潮涌动的毛片。 如今我经常像游魂一样在北京的大街小巷逡巡,每当经过一个当年曾潜入看毛片的地段,便会涌起一阵熟悉的暖意,同时会惊讶这么曲折的地方当年竟能执着地找到。 我们的父母们啊,在不被了解的另一面,在上班不在家的另一段,知道你们的家中有什么在上演吗? 是未来的主人翁在黑暗中摸索出来的性成熟。 如今我所在的单位正在搞ISO质量认证工作,我对这一工作非常拥护。只要当年看过毛片的人,都知道制订一个规范的质量标准是多么重要。有多少次,辛辛苦苦情绪饱满地赶到某人的家中,结果发现手中的录象带是NTSC制,而他家的录相机只能看PAL制,或那盘录象带是缩录的超长版本,而他家的录相机也看不了,一腔酝酿好的邪火难以发泄,那个急啊,恨不得罚那孙子立马脱衣服来一段现场秀。 因为难得,所以珍惜。哥几个都是把有限的时间投入到无限的毛片生涯中。有一天,老蔡一天内连赶三个场子,把同一部毛片连看三次。最后一遍结束后,老蔡脸色发绿地跟哥几个倦鸟知归,320路公共汽车到农业科学院一站时,大伙把他往车下推:“你到站了,快下去快下去。” “这是农科院啊。” “是啊,你不是在农科院接受研究吗?” “研究?我有什么值得研究的?”老蔡的脸上焕发出骄傲的羞怯。 “农科院大牲口研究所正在研究你,为什么能跟个大牲口似的性欲旺盛?”

高中时我们在熄灯后的床上畅谈人生理想,有人胸无大志地说是痛痛快快打个喷嚏,有人色迷迷地说是被若干美女轮奸。这种淫贱的理想一说出口,顿时博得满宿舍淫贱的笑声,想得真美。 有机会看到毛片后,一帮小光棍全在性幻想方面未成曲调先有情,个个精力弥漫,冲劲十足,哪口最荤就爱哪口。如今,那帮孩子都已人到中年,却是能不依赖伟哥就不错了,再提起当年的生龙活虎和冒险精神,真是性欲已成空,宛如挥手袖底风。 青春啊青春,一定要用最残暴的手法给自己干掉,因为荷尔蒙旺盛的那段日子实在是太难熬了。 一个小兄弟跟我说,他最思春的时候,只要看到带女字旁的汉字,都要产生性冲动。他是中文系的,难怪对文字敏感。而我呢?第一次出最远的门去广州,先找了家影院看《老娘够骚》。因为我在北京的时候经常翻《羊城晚报》,最眼馋的就是中缝的影剧预告,《老娘够骚》这个名字让我觉得广州人简直是生活在天堂,结果……从此我恨死了那些爱给片子取个哗众取宠名字的片商。 从那以后,我再也没有喜欢过杜可风。去你的《重庆森林》,去你的《堕落天使》,谁让你该够骚时不够骚? 为什么春天加上青春期,我就克制不了自己?黄舒骏唱道。 后来跟一个哥们探讨人生,他提出一个论调:古代为什么能出那么多通天地之变晓古今之事的大学问家?是因为他们很早就结婚,不用再为性问题而苦恼压抑,就把一门心思都用在治学上了。仔细想来,确有道理。 现代人性成熟得早了,结婚反倒晚了。整天憋得嗷嗷叫,这当口还能读点儿正经书,简直是在虎口夺食,太不容易了。 向晚婚时代的大学问家致敬,致敬,再致敬。

看毛片的另一种乐趣来自那种禁忌的快感。看毛片的罪恶感根深蒂固地植根于我们的心灵土壤,只要小鸡鸡一硬就觉得谁都对不起就该天诛地灭,就恨不得一盆凉水浇灭自己的欲火,但又管不住自己,欲火仍熊熊。用句文雅点儿的话是,天人交战。 姜文初识啼声的《末代皇后》中,婉容(潘虹饰)平静地用白嫩的玉指按熄汤汤水水的红烛。这个镜头搁到符号学解构学那里,就是最直白的性压抑。 后来我才知道,美国色情片的出口创汇远远高于好莱坞的那些所谓大片,这就说明全世界的人民都离不开毛片。好像是亚里士多德说的,人与动物的区别就是,不渴而饮、四季性交。 而我们总是习惯于将毛片视为洪水猛兽毒品毒药,个中缘由恐怕并不是认定中国人民比其他国家的人民抵抗力弱,而是一种惯性思维使然。经常会看到一些文章,提到黄色录象、黄色小说毒害了多少人、人们啊你要警惕之类,往往还有具体的事例来佐证,比如采访劳教所监狱,罪犯中有百分之多少的人痛诉是看了黄色东西才走上犯罪道路的。我认为这样的统计方法是错误的,不应该看犯罪的人中有多少是看了黄东西,而应该算计看了黄东西的人中有多少才犯了罪。要按这种逻辑,犯罪的人百分之百长有生殖器,那是不是给这世上的人都咔嚓一刀就此了账?再者说了,那些罪犯没准儿还看《简爱》呢。 一个人引人注目之后,关于他可以有很多定语,比如说那个残害黑熊的人,你可以说他是一个心智发展不健全的人、一个没有爱心的畜生、一个清华大学机电系的学生、一个喜欢上网的人,或者就说是一个穿四十二码鞋的人,都行,偏偏我们会把清华大学学生这一身份与残害黑熊这件事儿联系在一起,不知是瞎了眼了犯了贱了还是别有用心。倘若那哥们是淮南煤矿师范学校的学生,恐怕这一身份就没人提起。 毛片也是这样。比如一个进行了性犯罪的人,他也可以有很多身份,如一个荷尔蒙分泌过量的人、一个性欲战胜理智的人、一个蔑视人类道德法律准则的人、一个不知道他母亲姐妹也是女人的人等等,偏偏我们会说他是一个看了毛片才控制不住自己的人,于是毛片就跟这哥们一块被判了刑。 毛片啊,你替多少做了坏事又不敢担当的人背着沉重的黑锅?

中国超超白金的流行歌手张蔷在她独步歌坛的八十年代出版了一盘又一盘口水歌,其中有一首叫《快乐的星期天》,以一个快乐无邪的小女孩口吻唱道,她和她的妈眯在星期天“逛逛百货公司,又去看场电影,跑到公园遛遛,再去吃点儿东西”,于是“惹得我笑眯眯”。 瞧人家这礼拜天过的。 我跟睡在我上铺的兄弟听到这首歌的时候,议论说人家的那些周末活动真是人生的几大美事,而我们的人生美事儿是什么呢?过不成还不让憧憬一下啊?想来想去,打麻将(打麻将的时候还要有足够的烟抽)、看毛片(看毛片的时候最好是图象清晰没人打扰)肯定是其中之二。 大学四年,观摩毛片十几次,都是集体活动。每次看到那些北京同学把一盘路过时间比较长的毛片揣到怀里说要带回家独自享用,都让我们为自己不是北京人而自卑。 这世界上最不人道的事情是让人民总得听张俊以的歌,比这更不人道的事儿就是让年轻人必须得扎堆看毛茸茸的片。 后来看《白头神探》中的某一集,白头翁莱斯利·尼尔森(Leslie Nielsen)兴致勃勃地借回家几盘毛片,准备跟娇妻(他老婆真是个粉雕玉琢般的美人)欢渡周末。这段情节令我眼界大开,才知道夫妻生活也可以有这种过法。结果好事多磨,他的如意算盘被同事搅了,被叫去执行任务,那些毛片春心寂寞地摊在床上。我比白头翁更恨那个同事。 那人由棒球明星辛普森客串。后来这小子犯了案子,进了局子,这个消息把我乐坏了:“我早就看出那孙子不是个东西!”

最近看到一种法律解释,说夫妻在家里看毛片的行为是合法的,因为没有法律规定夫妻俩不可以看毛片。换言之,只要是法律没有明确禁止的,你就可以去做。而从前我们的习惯是,只有法律允许了,我们才可以去做。 从法律没有规定的你就不能做,到法律没有规定的你就可以做,就好比一个是在划好的圈子里活动,一个是在划好的圈子外活动,这绝对是社会的一大进步,人性的一大解放。 应该说现如今社会对毛片的宽容度大多了,而当时,“观看淫秽录象”绝对是一种比地下党都要隐秘的行为,一旦被局外人发觉,即使人家不说,你自己就有身败名裂的感觉。而如果被单位的保卫处抓住,再反映到人事处去,那就比说你是阳痿都丢人。 若干年前,南方某地方有线台的播出人员插错洞,将自己正在欣赏的毛片变成公众信号播出,一时沸反盈天。后来王朔在他的小说《一半是海水,一半是火焰》中套用了这一情节。 吉人自有天相,与毛同行的十几年间,我从来就没有被抓过现形,但却经历过一次很蹊跷的毛片事件,险过剃头。 那次我跟小强去他家观摩毛片,也就放了一个多小时,屏幕上突然变成了《米老鼠和唐老鸭》(后来才知道,那盘带子本来录的是迪斯尼动画,又被其主人刷新成更人文主义的毛片,但长度的不一致导致没有覆盖完全),把我们俩急得直跺脚。 “看你丫借的这是什么东西,不会这么短吧?”小强一边着急地调着录相机,一边气急败坏地埋怨我。 我正想辩解几句,只听身后传来一个威严的声音:“你们在看动画片啊?” 原来是小强的爸爸突然回家,悄无声息地站在了我们身后…… 等我努力镇静地寒暄几句后,老强进了洗手间。这时我跟小强再也绷不住,一下子对着录相机跪了下来,浑身瘫软,感激涕零——录相机爷爷啊,你真是个智能家电! 那盘毛片短得真好,短得恰到好处,就像女孩的裙子。

我们宿舍的老五与一个女孩相识于1989年4月27日那次漫长的街上行走,两人后来相爱。 那天,老五去看一部过路毛片《红楼梦》,而这部片子我早已看过,就耗在宿舍发呆。突然,他女友的室友急促地敲门,说她病了,让老五快去救人。找个理由把老五的失踪搪塞过去,只好让我来承担这个重任了。赶到他们宿舍,只见伊捂着小腹脸色蜡黄,估计是女孩子的某种病,也不好意思多问。 那时的我瘦不瘦,有肌肉,一把力气还够用,加之她也不像几年后那么丰腴,所以背起就跑,将其从五楼扛到楼下,又用自行车推到校医院。 大夫说,如果再晚到一会儿,就会糟天下之大糕。 等老五面皮潮红地回来,惊悉此讯,懊天下之大恼,用无比痛悔的口气说:“我再也不看毛片了!”又给我买了一包KENT烟作为酬谢,我当之无愧地接了。 台湾人说男人都是一根筋,从脑袋直通裤裆。根据这一解释,男人所发的跟裤裆里那根筋有关的毒誓,绝对不可全信,全不可信。没过多久,老五就又跟毛片搭鼓上了。 但看毛片的男人就不是好人吗?我奉劝年轻的姑娘们千万不要这么想。毕业时,老五两人想尽办法分到一起。一年后,她身患恶疾,有双目失明的危险。老五赶在她做手术之前,与她结了婚。到哪里找那么好的人,配得上你随时失明的青春? 好人好报,她的手术很成功,眼睛保下来了。这几年日子过下来,他们有了个大胖儿子,过上了体面的生活,甚至在城边的风景区还拥有了一套别墅。 写到这里,该是一个很琼瑶的故事了。但去年与老五在一块喝酒,他遗憾地说自己这辈子只谈过一次恋爱,就跟一个女人好过,实在是太乏味了,太没劲了…… 两个人守住一段感情还算容易,一个人要守住一段感情,基本上,这个,很难。

那几年间我通过各种渠道看过的毛片不下几十盘,有的一盘上还满满地录了好几部,但令人惊奇的是,这些毛片居然没有一部是重样的,简直太神奇了。 这至少说明两点:一,当时热衷于从国外带毛片回来的人绝不是少数,热衷于在黄色沙漠上布道的人绝不是少数,而民间传播毛片的渠道也是非常广泛的;二,跟这个大量复制的数码时代不用,当时能拥有两台录相机搞对录的条件实在是太难得了。我毕业后认识了一个人,他家有十几盘毛片,全是缩录的,每盘均长达八九个小时,把我羡慕的。他们兄弟俩属于先富起来的那帮人,一家一台录相机,更难得的是,他们兄弟俩能够坦荡荡地交流毛片。 哥几个一块看毛片时,往往会有人边看边囔囔没意思,这有两种可能:一,他是个伪君子,既想当嫖客又不想得性病;二,毛片看多了,确实没意思。 看过的毛片很多,但能记住的不多,这说明毛片这种东西尽管我们离不开,但也不能是视听享受的全部。 好了,这种类似觉后禅一样的道理就说到这儿。我现在还有印象的毛片,一部是西方的毛科幻片,一部是香港的《武则天》。片中表现武则天的和尚情人薛怀义的性具,用了极夸张的手法,让你觉得他那东西真不应该叫“小和尚”而直接叫“大和尚”得了,看得我们居然有了一些喜剧的感觉。 后来这种东西就看多了,专家称之为“后现代”。 我一直对毛片演员心存尊敬,那些男演员太让我们自惭形秽,不提也罢,而那些女毛星,很多从模样到演技都挺棒的,不比那些好莱坞巨星逊色。我曾经见过一部毛片中的演员长相酷似我的偶像米歇尔·菲佛,让人感念不已。其实米歇尔·菲佛也不过是超市收银员出身,她没必要歧视人家。 一个人,有丑陋权,有肥胖权,也应该有演毛片权。你看不起人家,你自取其辱。

关于毛片,我有一个疑问。 在林林总总的毛片生产商中,有一家公司,每一部都打着“拉里·弗林特出品”的字样。拉里·弗林特(Larry Flynt)就是著名的色情杂志《好色客》(Hustler)的创办人,也是那部著名电影《性书大亨》中的主人公。他在这部影片中的一段慷慨陈辞几乎可以成为毛片爱好者的祷告词。是啊,强权政治下那番颠沛流离民不聊生的情景没人谴责,赏心悦目的鲜活肉体反倒犯了忌,多少有点儿说不过去。 拉里·弗林特关于色情产业的几场官司,是美国宪法第一修正案和新闻自由的重要案例。法院竟然支持了他,并强调需要给新闻界提供足够的“呼吸空间”,以行使第一条修正案赋予的自由。在几本国内翻译过来的大众传播学著作中,全都没有提到这个案例,是不是给修订掉了?不知道。 另有一个疑问是,为什么女同胞对毛片全都表现得那么抗拒?见几个女性说看毛片的观感,都是忍不住要呕吐的感觉。跟我说这些话的女孩并不是那种假惺惺的人,这就值得探讨一番了。 我看过一个社会学家对美国社会的分析,说美国的色情产业全是以男性为主体,毛片中的女性不过是男人的玩物,长此以往,女性就沦为性活动中的泄欲工具,所以美国才有女性被强奸其他男人却无动于衷的社会问题。 我一度认为这种说法解释了为什么女性不爱看毛片,但仔细一想,按这种逻辑,那些怯懦的旁观者全是毛片看多了的人,而见义勇为的人全是不看毛片的人。这真是混蛋话。我更倾向于认为,喜欢看毛片的人才有足够的雄性路见不平血气方刚挺身而出,而不敢看毛片的人以及看过毛片假装没看过或不喜欢看的人,才是那种虚伪到明哲保身的人。

毛片看多了,不由得你不厌倦。外国人太过憨厚机械,毛片拍了几十年千万部,还是那些老俗套,让我们这种“文似看山不喜平”的艺术青年无比气闷。 如果要推选最合适的毛片导演,我想肯定是古代的中国人,看那些艳情诗,几乎就是现成的毛片分镜头脚本。再说具体点儿,我会推荐李渔和蔡东藩。瞧李渔的文章,从普通级的《无声戏》到三级的《十二楼》到顶级的《肉蒲团》全都要得,《肉蒲团》更是个中翘楚,动人情处未曾描。 更难得的是,李渔还曾率领一干姬妾在西湖开办类似性讲座一样的大型PARTY,给年轻人传道授业解惑,如果当时有DV的话,现成就是一部毛片。我曾看过一个跟他同时代的文人的笔记,说到这段故事,对李渔极尽鄙夷之能事,说以后再也不跟这种低级趣味的人打交道,再也不参加这样的沙龙了。 一个人的日记是当不得真的,特别是当他知道以后要给人看的话,或者他写日记就是为了以后给人看的话,肯定就有了作秀的成分。我不认为这人有他自己说的这么纯真,再说,不研究床第之事也不见得就多光彩多能成大事,他比人家李渔更有出息吗?——至少他的名字我就记不起来。 蔡东藩本人不写色情文学,但他的历朝演义也有零星的毛事儿,更难得的是,他喜欢在书中自我加注。我认为那些注非常具体地传达了拍摄毛片的窍门,不信你去看看。如果毛片能按他的指点去拍,肯定会让外国人看得一愣一愣的,直竖毛茸茸的大拇指:“东方文明,wonderful!” 事实上,东方文明真正的精髓,却在于寻求纵欲与戒欲之间的平衡。张竹坡评《金瓶梅》,说是满篇的热闹中看出的全是个“冷”字。这句话对极了,清朝同治年间的著名扫黄领袖丁日昌禁了那么多书,后人对他的评价居然是“我国近代开明的政治活动家和清末洋务运动的实干家”,真是奇了怪了。他任江西巡抚时大肆扫黄,最常用的字眼是“名为戒淫,实则宣淫”,对于《金瓶梅》这部所谓“天下第一淫书”实则批判现实主义大作来说,丁大人的这句话真应该倒过来说。

这篇文章写到这里,也应该“名为宣淫,实则戒淫”了。 有一年我参加书画家协会的理事会,央求某著名书法家写了个条幅,上书三个大字“毛家湾”,送给一个朋友。 他高兴坏了,因为我们俩都对林彪感兴趣,交流过不少心得。 “你别臭美了。”我对他的误会感到很沮丧,“我让人家写这三个字,是看您这个家里全是毛东西。你看,毛小说,毛画报,毛录象带,毛VCD,毛LD,毛DVD,还有毛扑克……” 他也对我的一番好意不买账:“那还是你留着自己用吧,这么好的字。” 我摆摆手,沉痛地说:“不行了。我得了一种病。” 他无限同情又幸灾乐祸地看着我。 “毛冷症。” “?” “就是毛片冷漠症。我他娘这段时间对毛片特没感觉,想起来都烦,根本看不下去。”以我俩多年的交情,他知道我不是装孙子。 他点点头,深有同感。因为他也不比我好到那儿去。 一种可怕的“毛冷症”已经开始在我们这些昔日的毛林战将中蔓延,当年那些一听说明天有一部毛片过路就兴奋得一夜不睡、去看毛片时都一路勃起的轻狂少年都到哪里去了? 这一点也不奇怪。用法兰克福实证学派的做法,我可以举出三个例子。 一,据说古巴比伦王国就毁于色情,人们的纵欲过度导致体质下降精子质量下降生育能力下降,最终导致了一个文明古国的湮没。 二,继《花花公子》出现财务危机以后,另一本色情杂志《阁楼》也向美国法院提出了破产保护申请。《阁楼》自己分析破产的原因是:网络的出现导致色情的泛滥,《阁楼》就是因为黄色太多了而崩溃的。瞧见了吧,用什么来击垮黄色?——更多更黄的黄色。 三,有科学家指出,现代人性兴奋的敏感度、频率和持久性均比古人有明显下降,原因也不外是太多地接触色情产品。古代人收藏心上人的一缕头发就能让自己达到高潮,而现代人呢?——即使见到令你动心的身影,你依然带着冷漠的表情。 有一种说法是,一对男女在相识的第一年里每做一次爱就往一个缸子里放一粒黑豆,从第二年开始,每做一次爱就从那个缸子里拿出一粒黑豆,一辈子也取不完。 兴奋的衰减与厌倦的不可抑制真是太可怕了,所以还是尽量悠着点儿。 请大家接受我这句具有警世意义的劝诫,也算是这篇文字的一点儿积极意义吧—— 色字头上一把刀, 不要见招就拆招。

Graduation mentality

Graduation is a terrific thing, but the day after it is not. Think about it. You have done so much for so long for a complicated tast, and you finally did it. What could you possibily do after that except something stupid? Rather, you could argue you are prepared for something more imp0rtant and significant, however, you are not the same person. You are crowned king in your small field of specialty, but you are a realy dummy in the real world. You know very much about very tiny thing in the universe. You have been isoloated from the humankind for such a long time, don't know the social norm, don't know the fashion, don't know where you will fit. Anyway, congradulate to Dr. Peixin Shi as a newly ph.d. from Civil Engineering of Cornell University.

Graduation is a terrific thing, but the day after it is not. Think about it. You have done so much for so long for a complicated tast, and you finally did it. What could you possibily do after that except something stupid? Rather, you could argue you are prepared for something more imp0rtant and significant, however, you are not the same person. You are crowned king in your small field of specialty, but you are a realy dummy in the real world. You know very much about very tiny thing in the universe. You have been isoloated from the humankind for such a long time, don't know the social norm, don't know the fashion, don't know where you will fit. Anyway, congradulate to Dr. Peixin Shi as a newly ph.d. from Civil Engineering of Cornell University.

2006年5月29日星期一

订阅:

评论 (Atom)